장우연 (19)

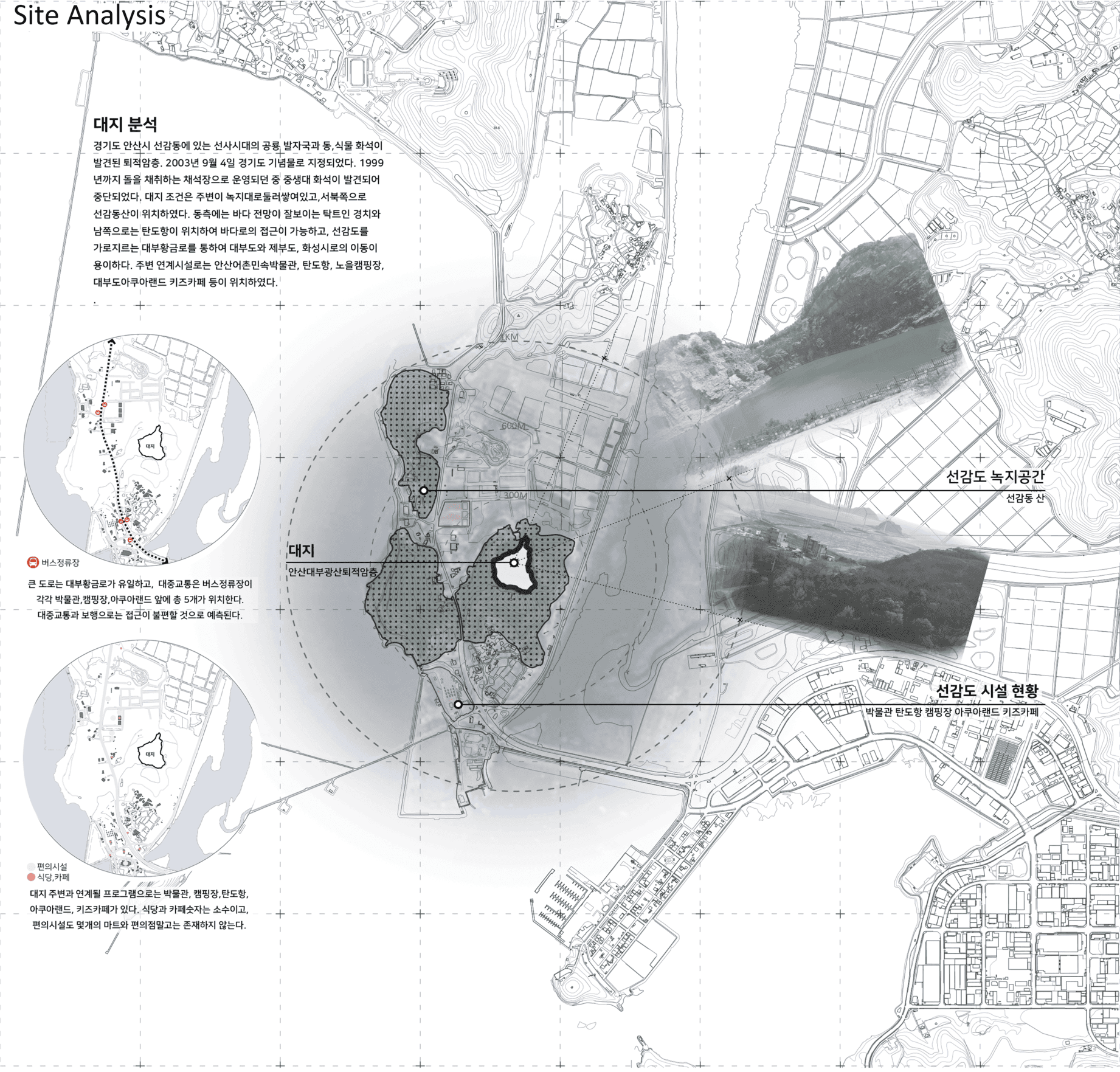

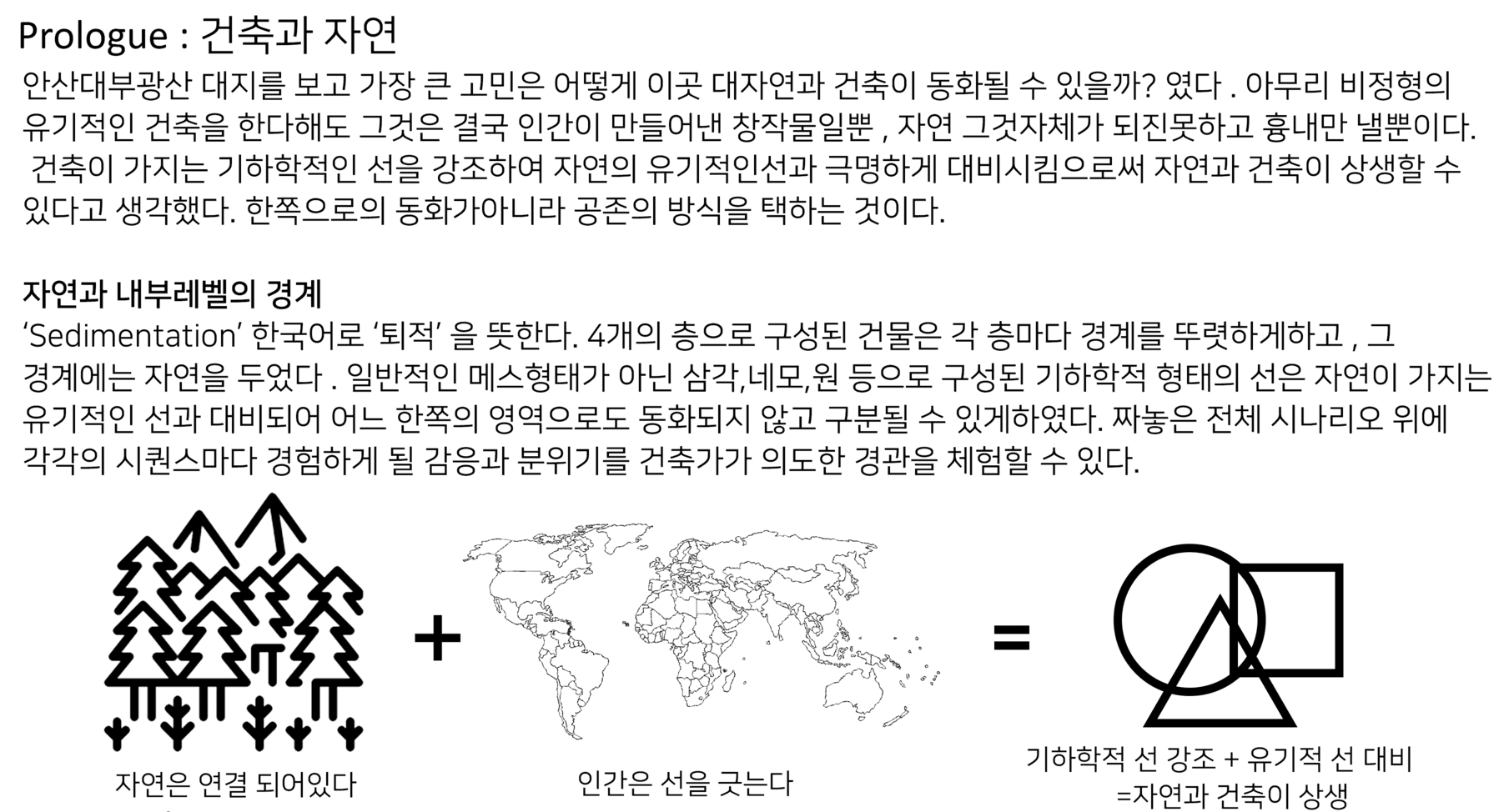

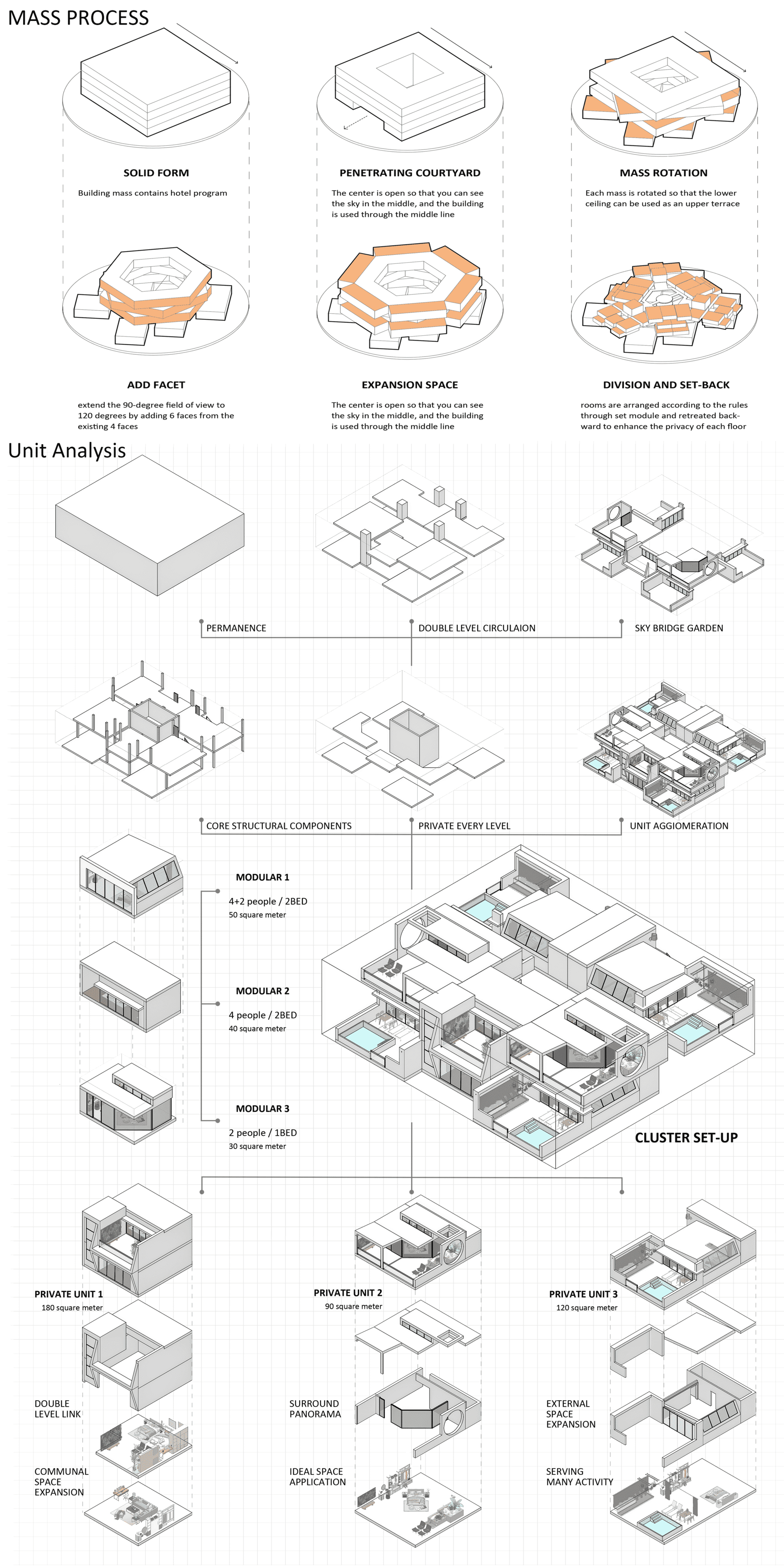

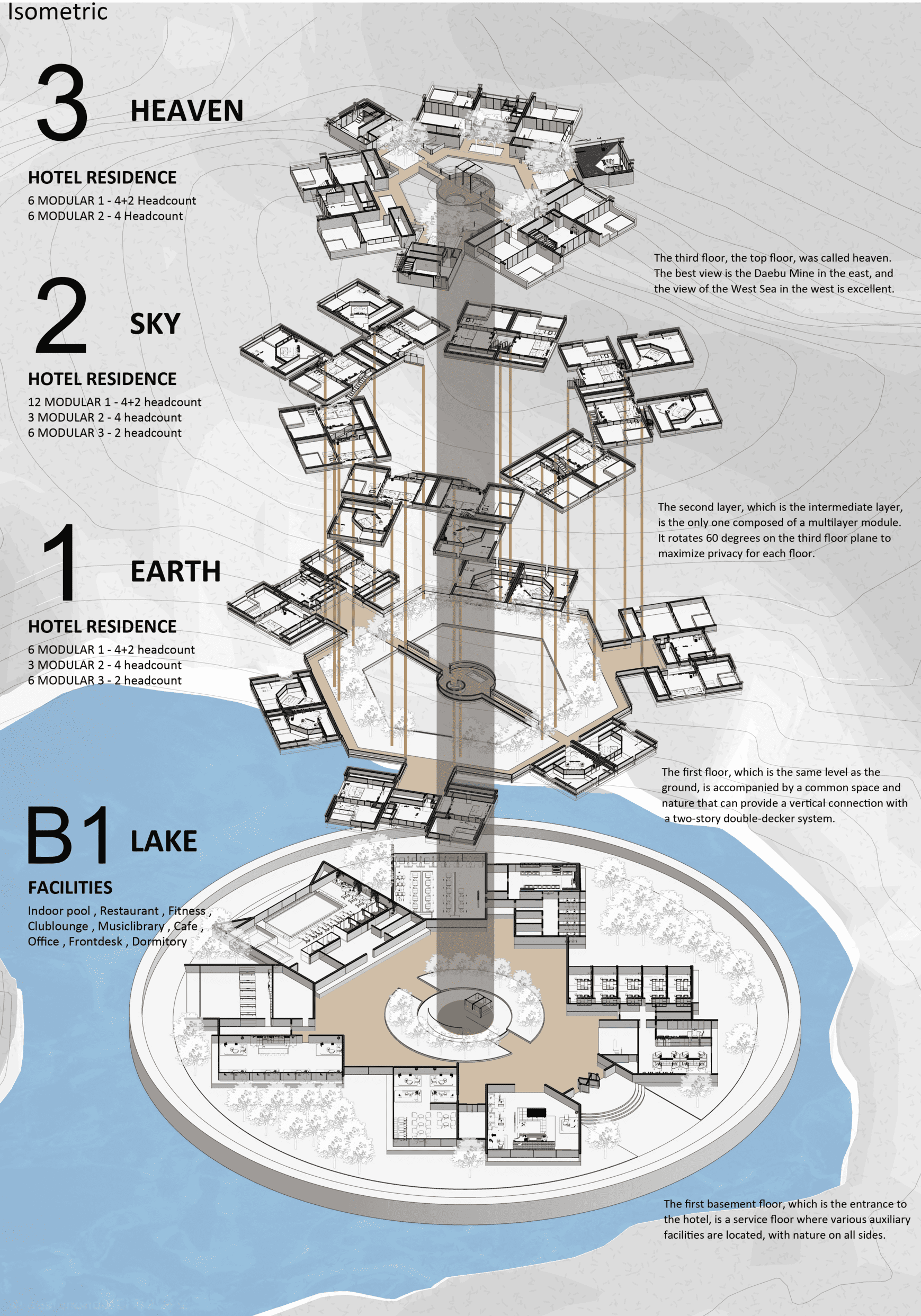

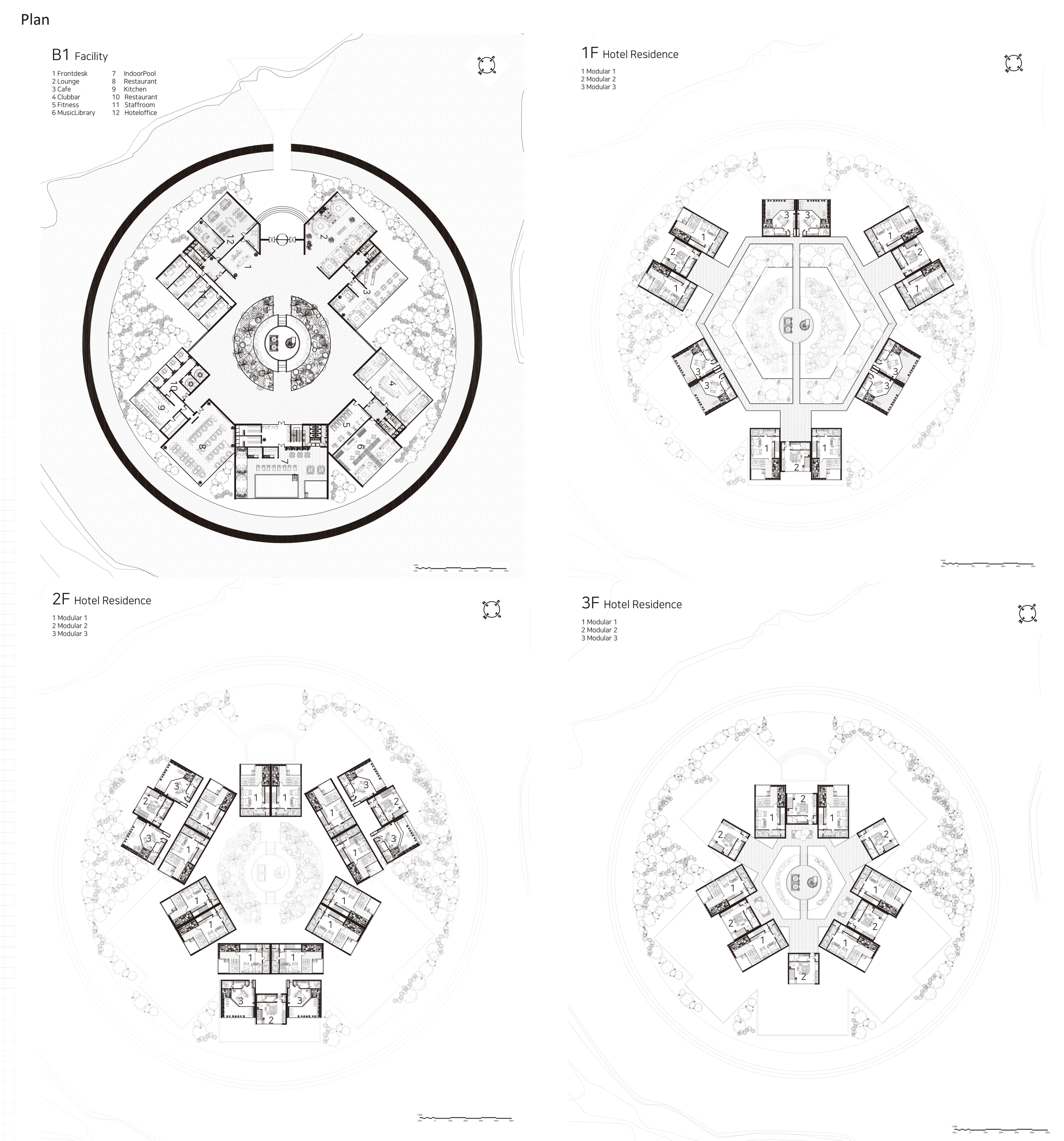

안산대부광산은 사람의 손에 의해 훼손되고 방치되어 왔지만 이제는 사람과 공존할 수 있는 방안을 생각해보았다. 하지만 건축과 자연이 어떻게 동화될 수 있을까? 아무리 유기적인 건축을 하여도 결국 인간이 만들어낸 창작물일뿐 , 자연 그것 자체가 되진 못하고 흉내낼뿐이다 . 건축이 가지는 기하학적 선을 강조하여 자연의 유기적인 선과 극명하게 대비시킴으로써 자연과 건축이 상생할 수 있다 생각하였다 . 한쪽으로의 동화가 아니라 공존의 방식을 택하는 것이였다 . 그 과정에서 땅의 기억을 되 살리고자 퇴적암층의 퇴적, 즉 쌓인다는 것에 영감을 얻고 일반적인 메스형태가 아닌 기하학적 형태로써 쌓아올리는 메스에 발생하는 각도로 인한 빈 공간을 자연으로 채워주었다.