17′ 임세은

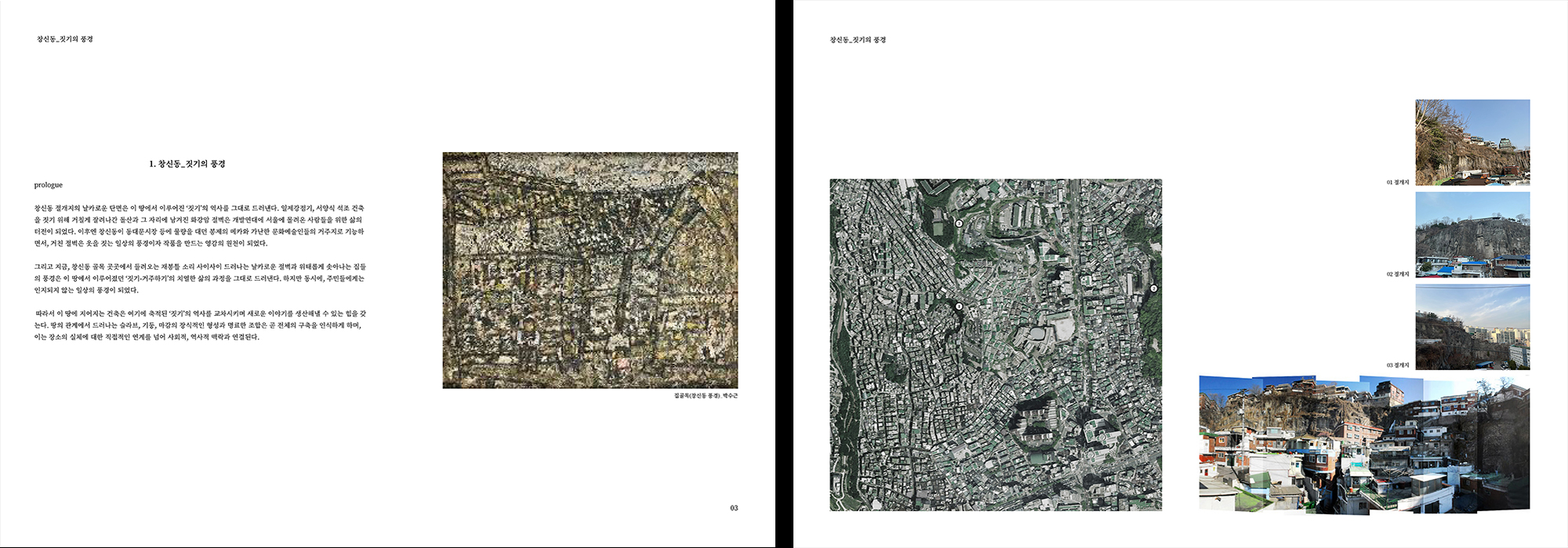

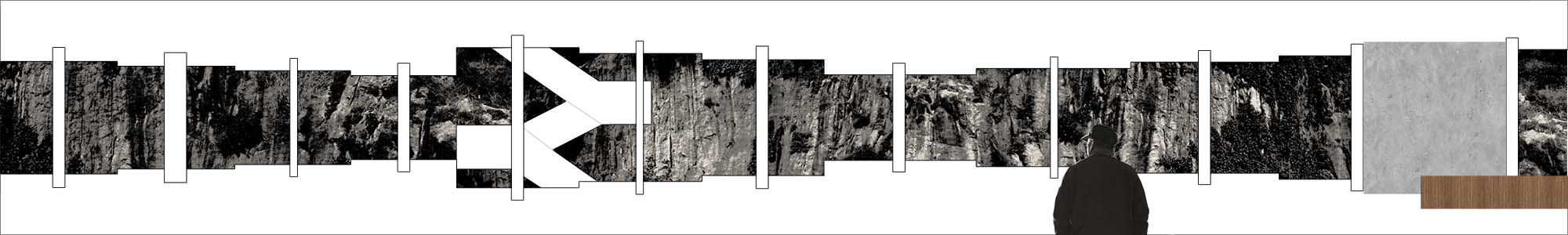

창신동 절개지의 거친 단면은 이 땅에서 이루어진 ‘짓기’의 역사를 그대로 드러낸다.

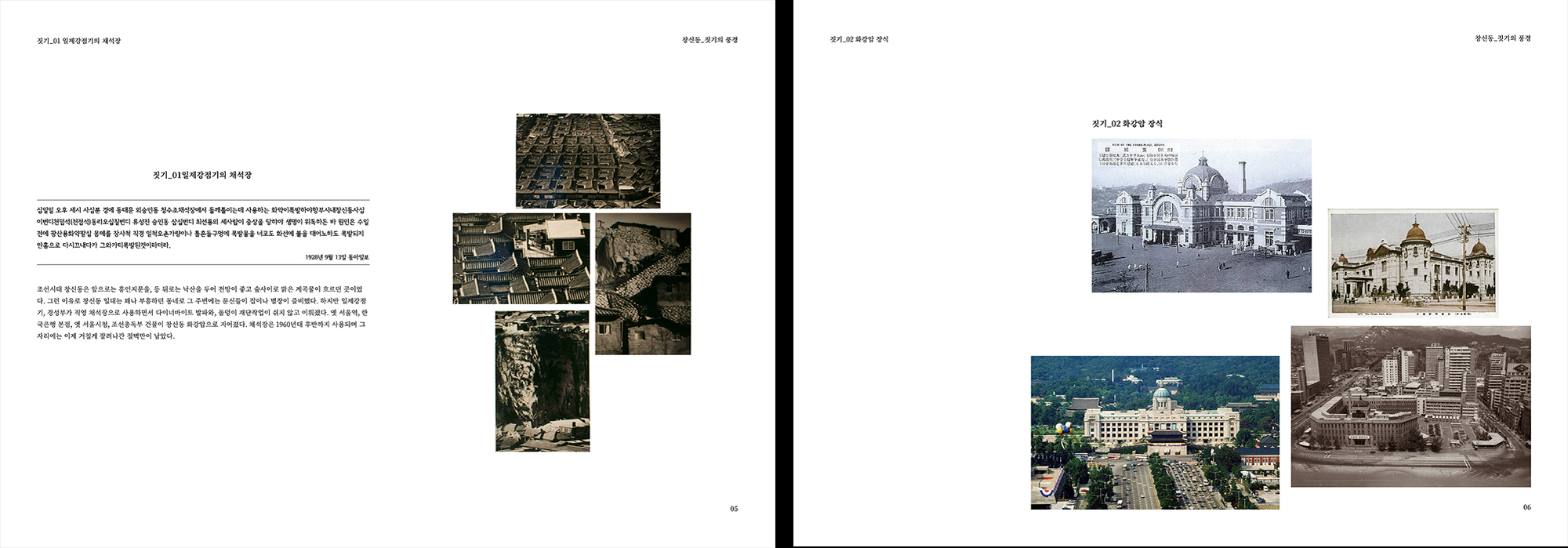

일제강점기, 서양식 석조 건축을 짓기 위해 거칠게 잘려나간 돌산과 그 자리에 남겨진 화강암 절벽은 개발연대에 서울에 몰려온 사람들을 위한 삶의 터전이 되었다.

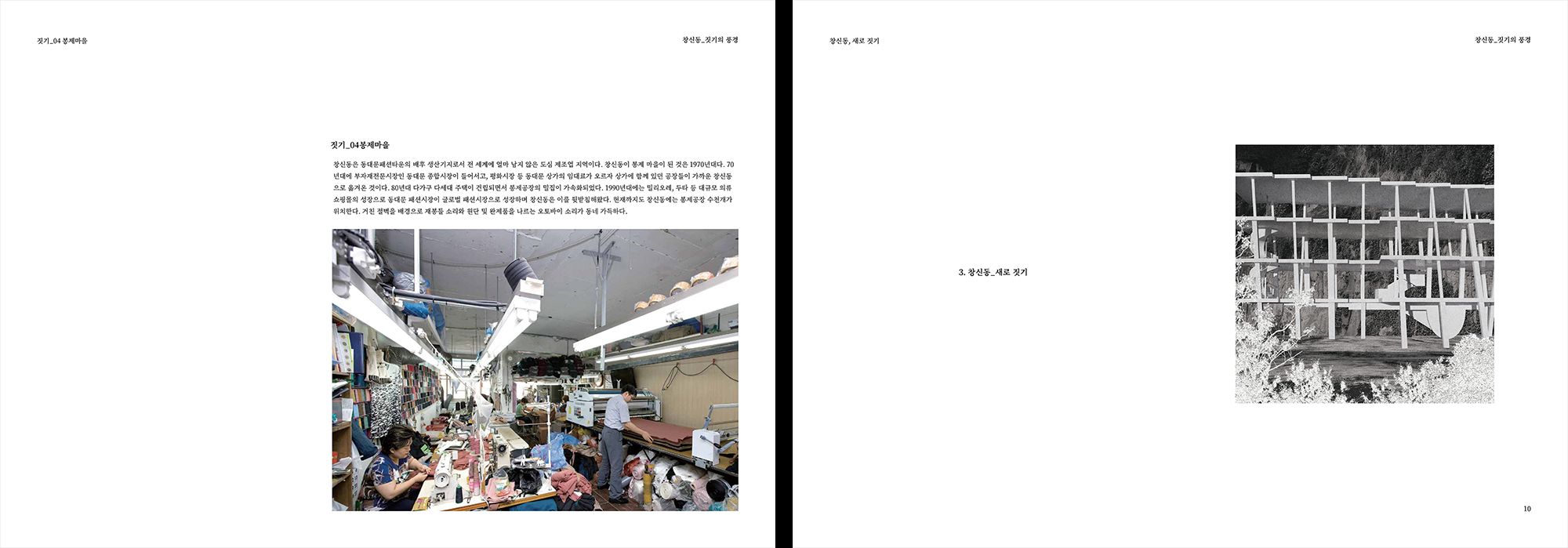

이후엔 창신동이 동대문시장 등에 물량을 대던 봉제의 메카와 가난한 문화예술인들의 거주지로 기능하면서, 거친 절벽은 옷을 짓는 일상의 풍경이자 작품을 만드는 영감의 원천이 되었다.

그리고 지금, 창신동 골목 곳곳에서 들려오는 재봉틀 소리 사이사이 드러나는 날카로운 절벽과 위태롭게 솟아나는 집들의 풍경은 이 땅에서 이루어졌던 ‘짓기-거주하기’의 치열한 삶의 과정을 그대로 드러낸다.

하지만 동시에, 주민들에게는 인지되지 않는 일상의 풍경이 되었다.

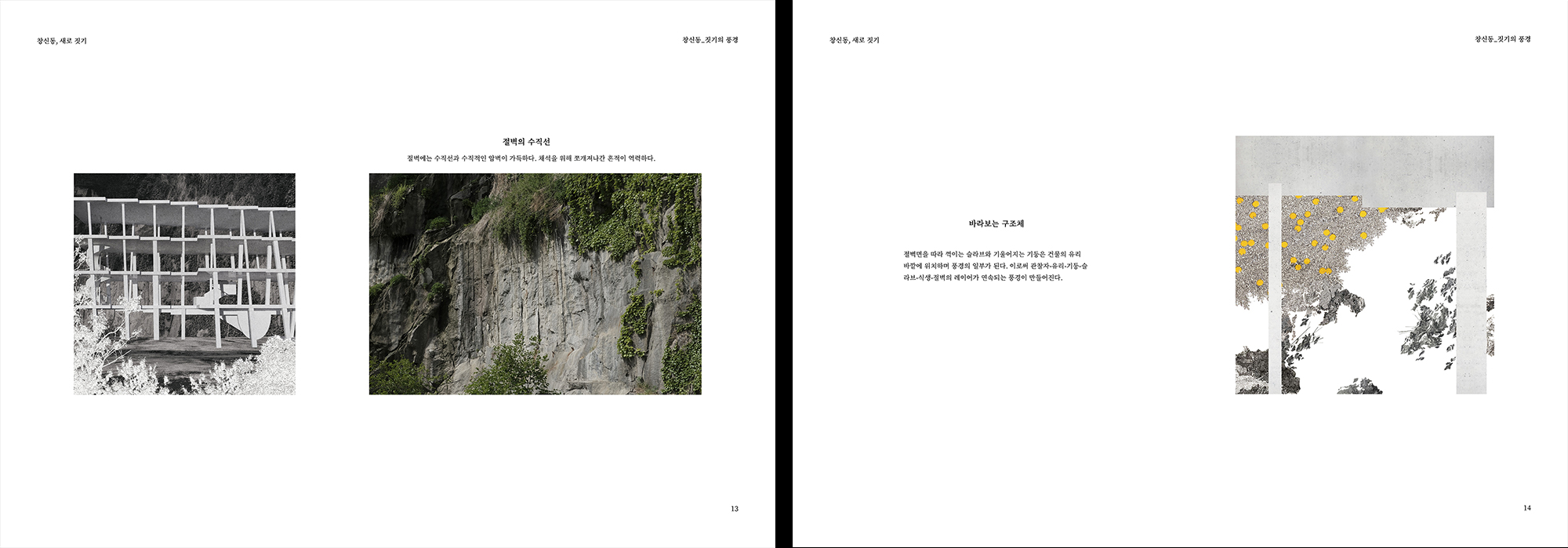

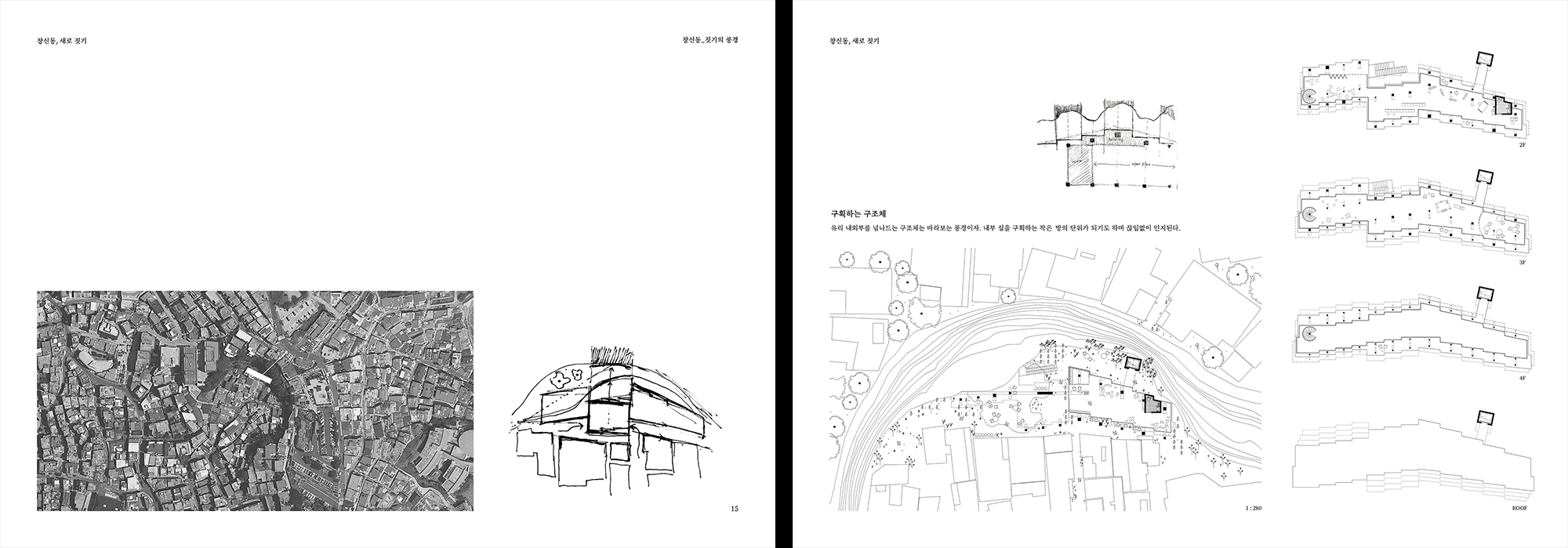

따라서 이 땅에 지어지는 건축은 여기에 축적된 ‘짓기’의 역사를 교차시키며 새로운 이야기를 생산해낼 수 있는 힘을 갖는다.

땅의 관계에서 드러나는 슬라브, 기둥, 마감의 장식적인 형성과 명료한 조합은 곧 전체의 구축을 인식하게 하며, 이는 장소의 실체에 대한 직접적인 연계를 넘어 사회적, 역사적 맥락과 연결된다.

기억의 집 https://issuu.com/gossidanchu/docs/_