황성우(19)

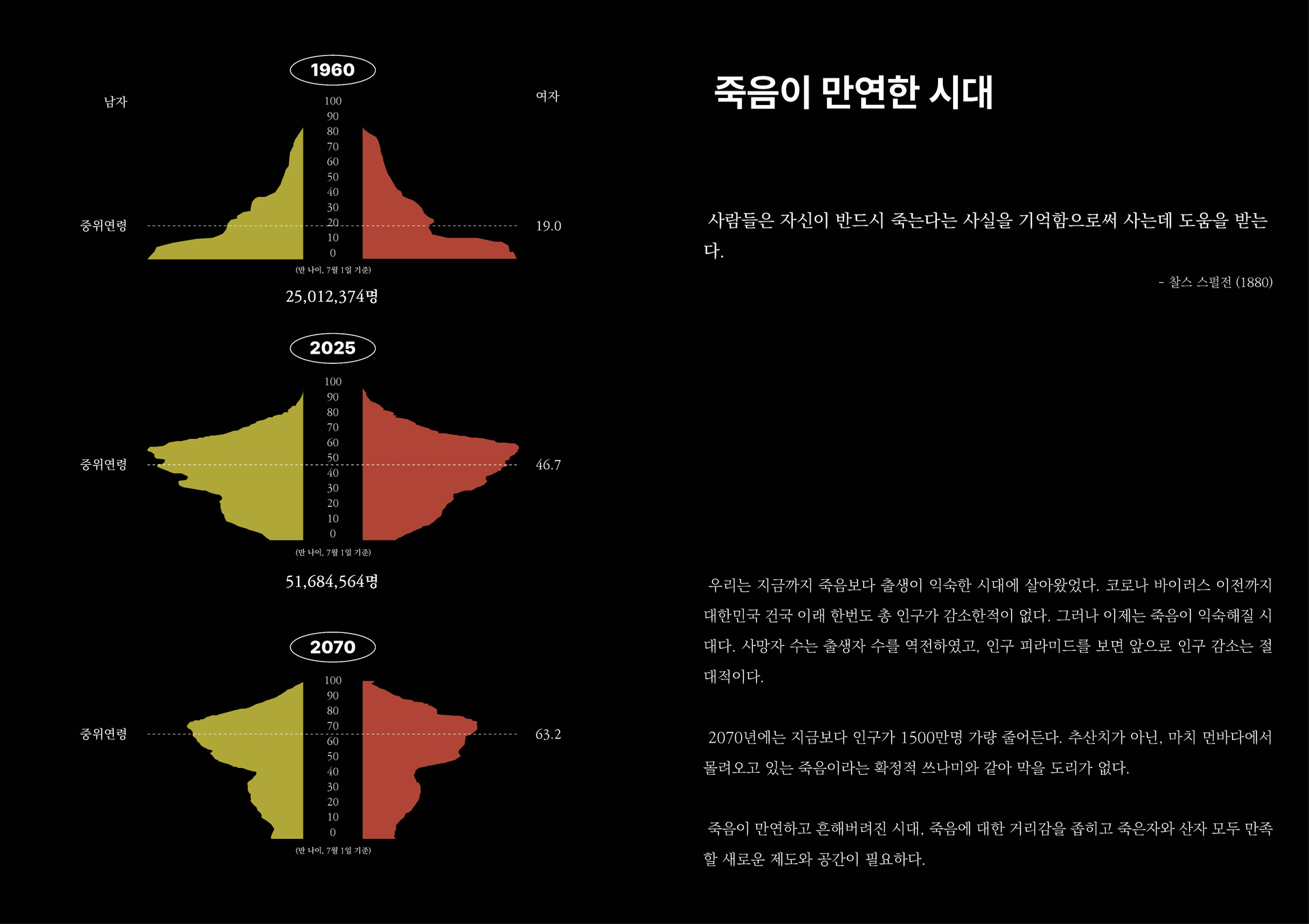

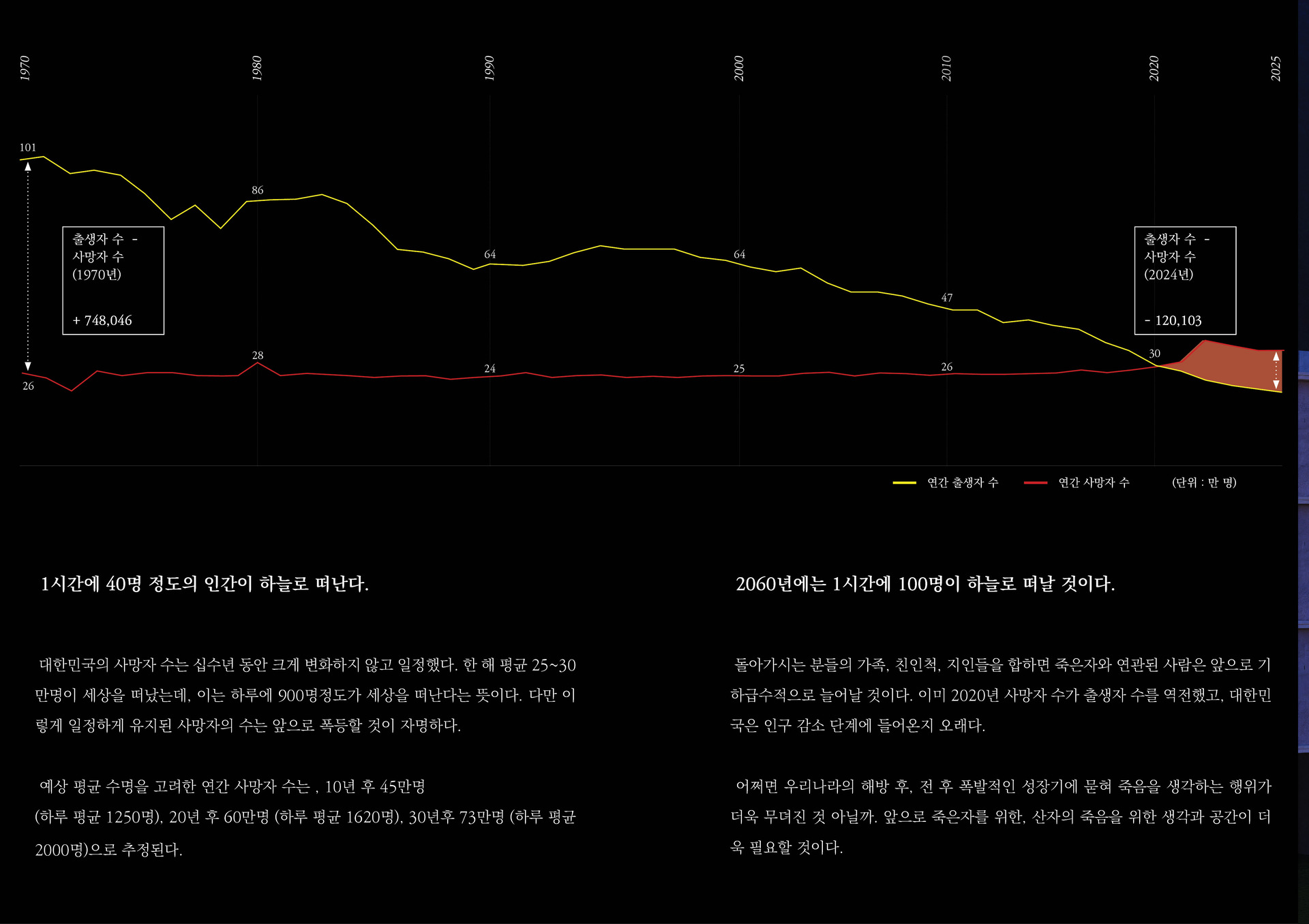

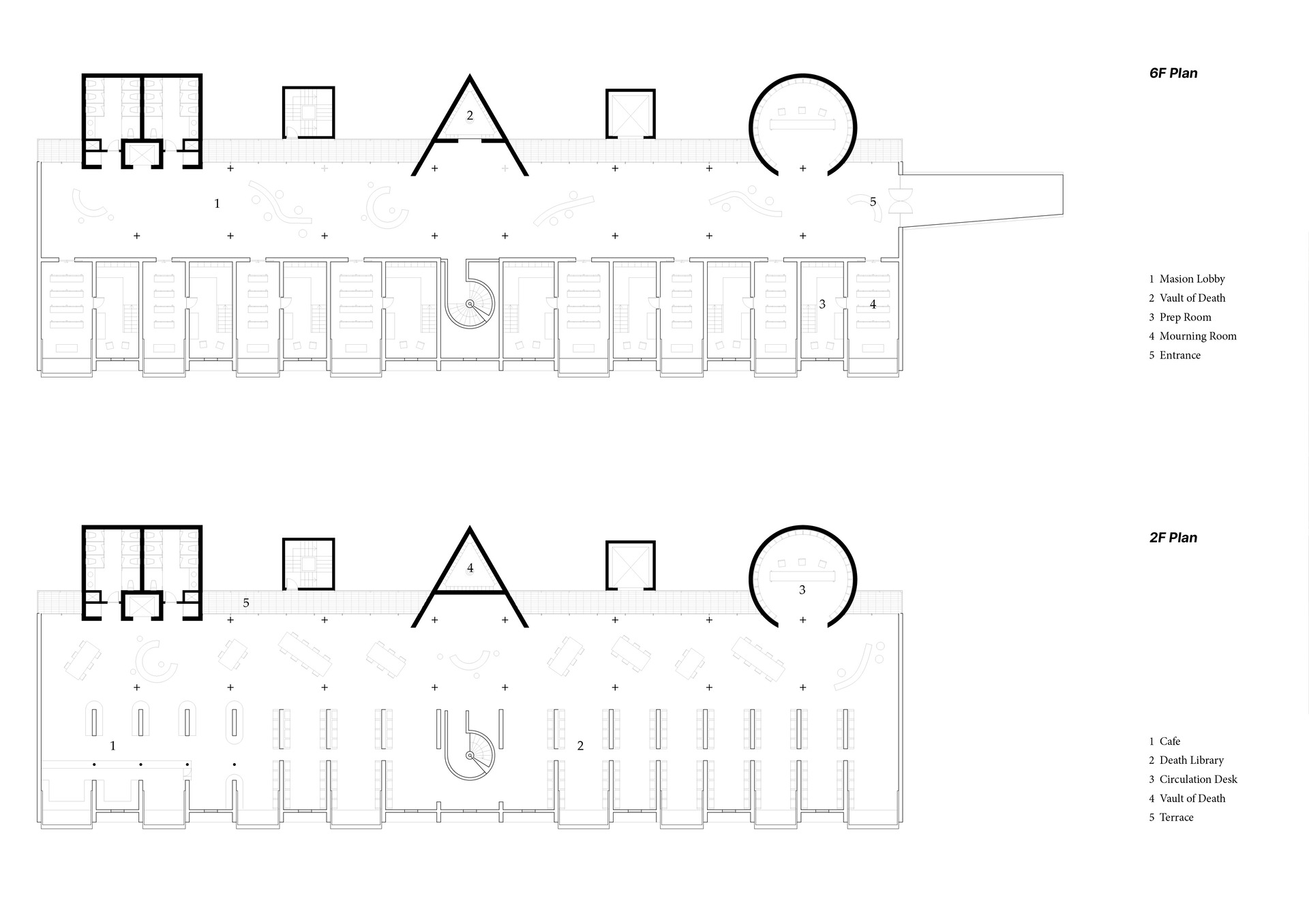

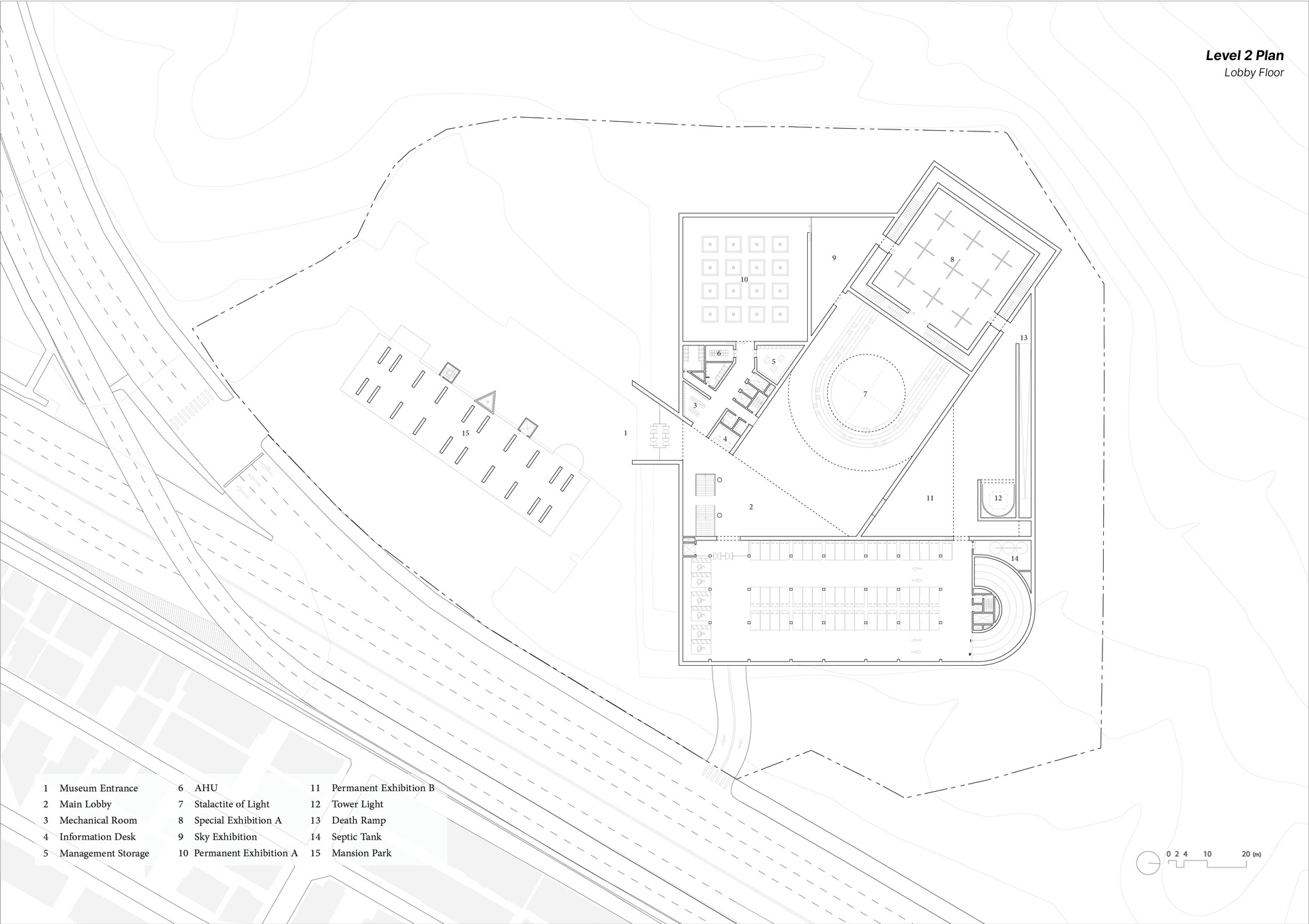

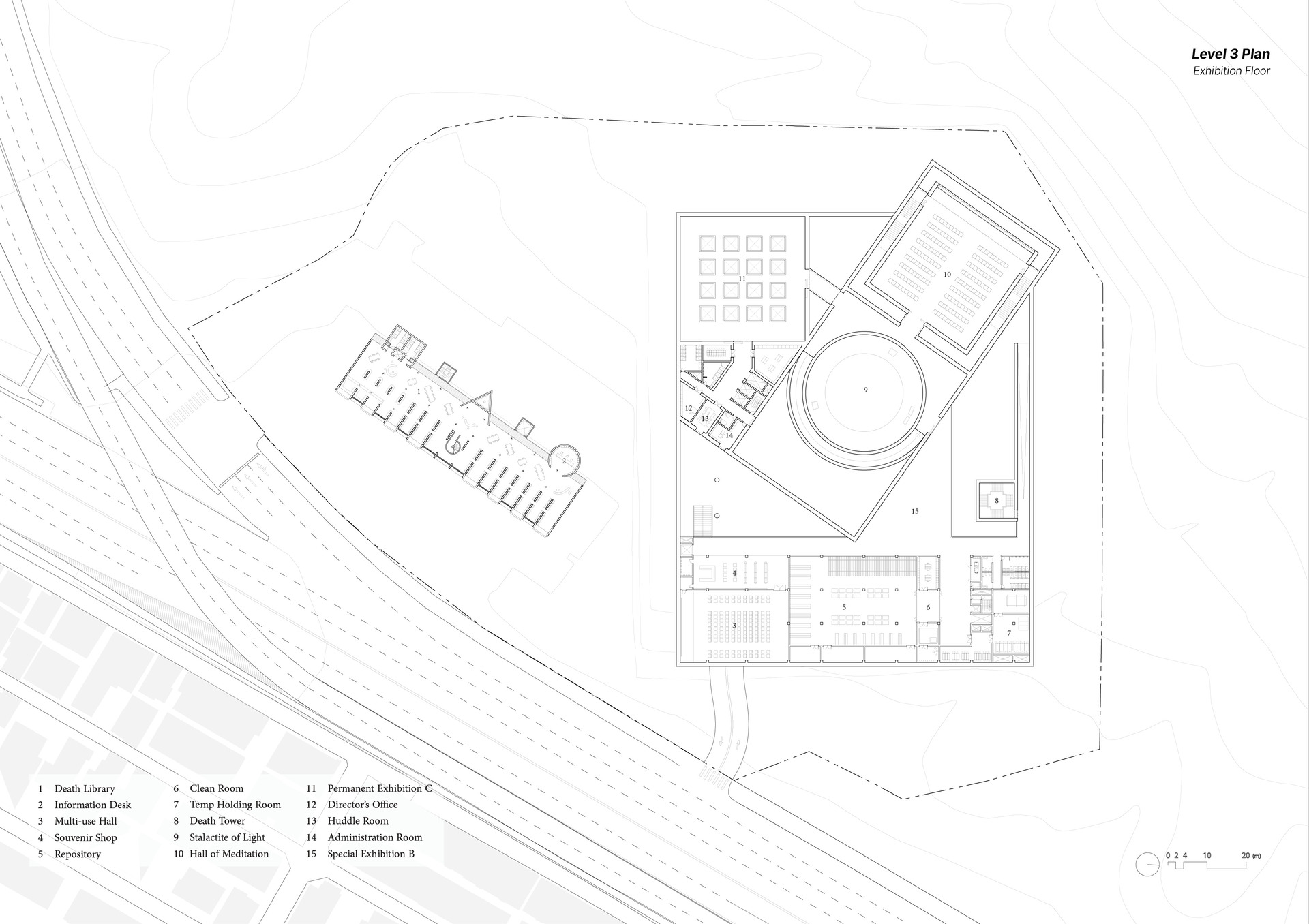

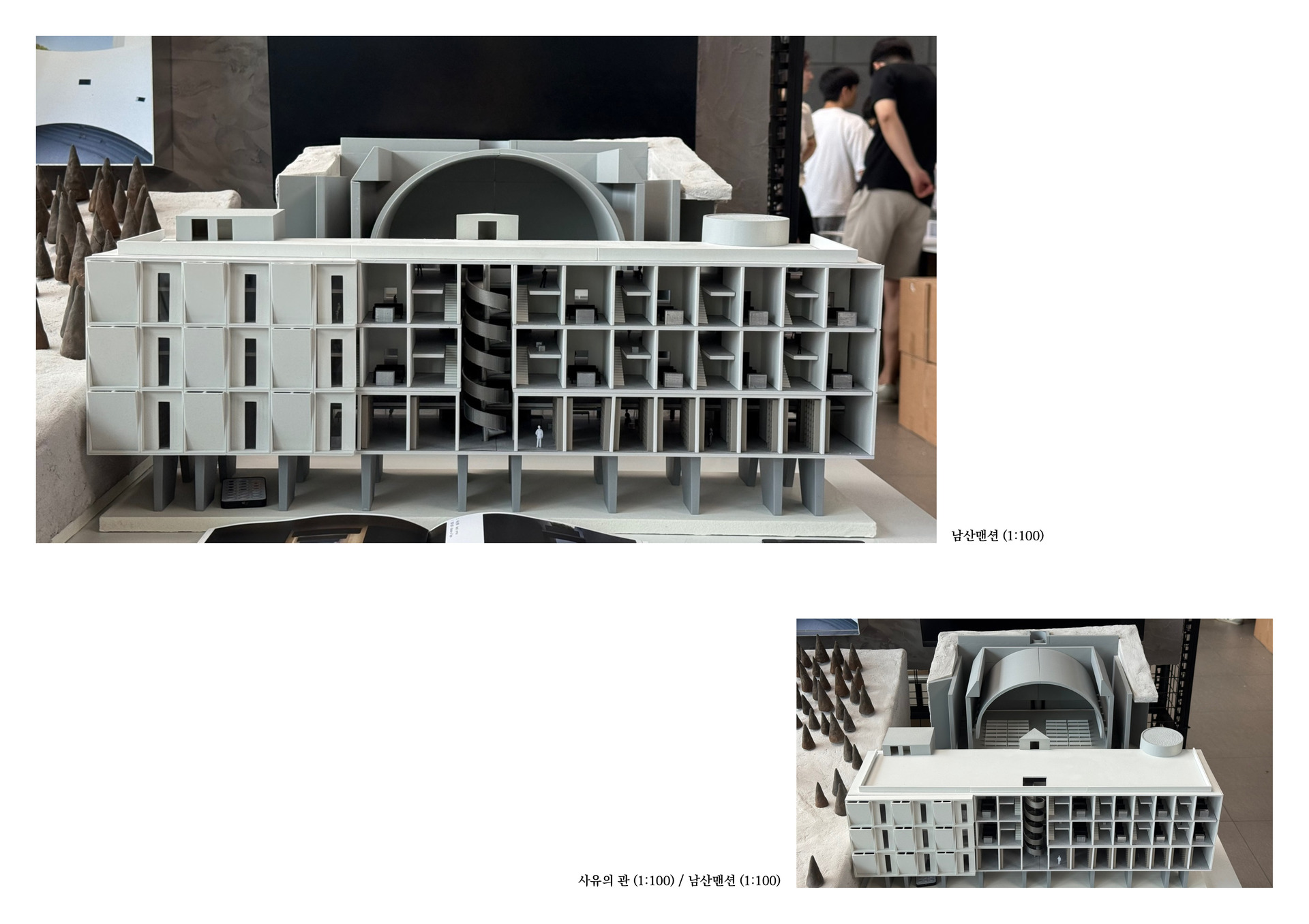

사생(死生)이라는 말이 있다. 삶보다 먼저 죽음을 떠올리는 낯선 순서. 우리는 보통 ‘생사(生死)’라 말하며, 삶을 살다 죽음에 이른다고 믿는다. 그러나 이 건축공간은 그 익숙한 순서를 뒤집는다. 사생건축은 죽음을 우선에 두고 시작한다. 죽음을 상상하고, 죽음을 사유하며, 그 끝에서 오히려 삶의 실루엣을 더욱 또렷이 응시한다. 죽음은 종말이 아닌, 삶을 비추는 가장 깊은 거울이다.

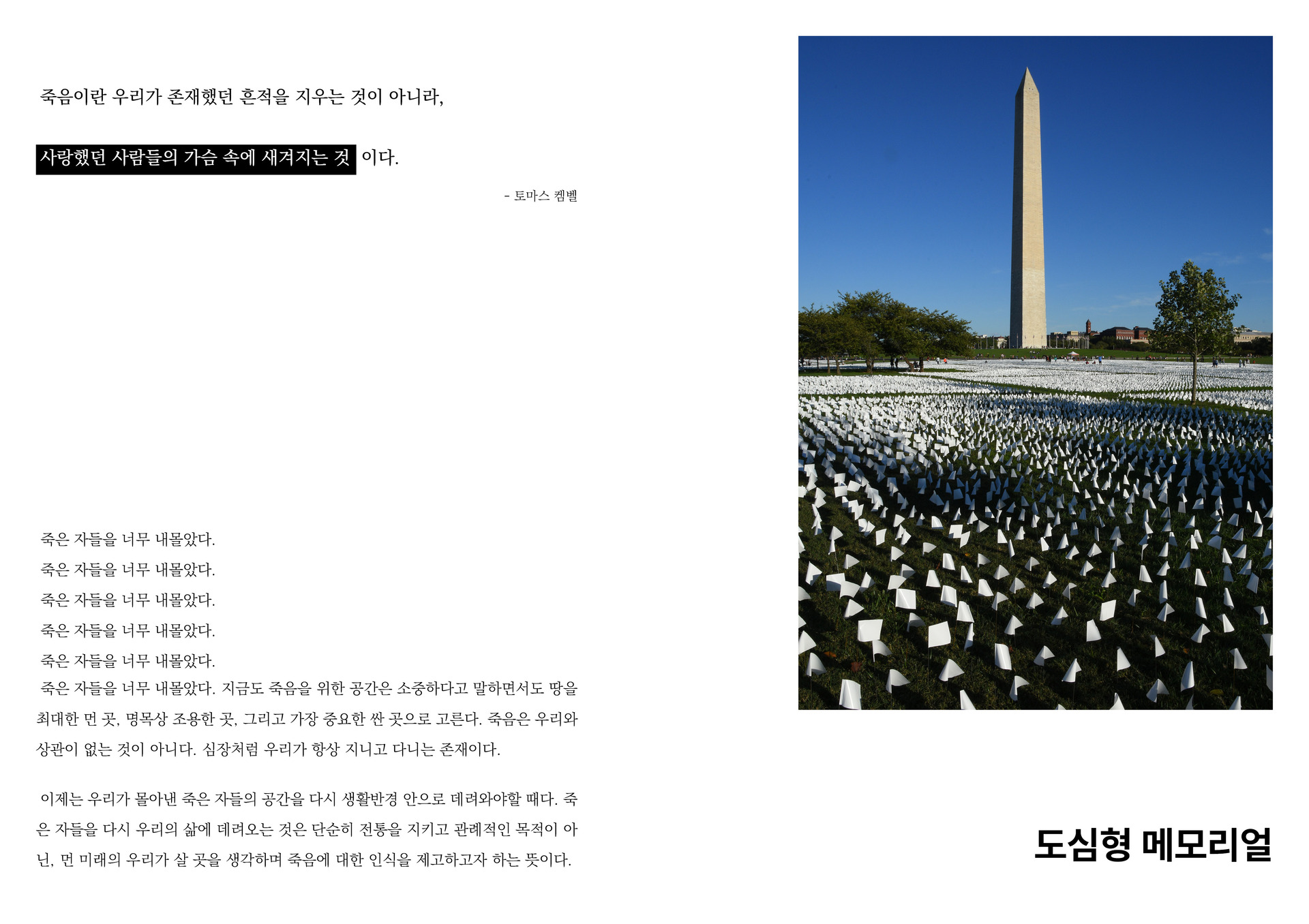

이곳에서 묻는다 ― 삶은 무엇이며, 그 끝은 어떠해야 하는가.

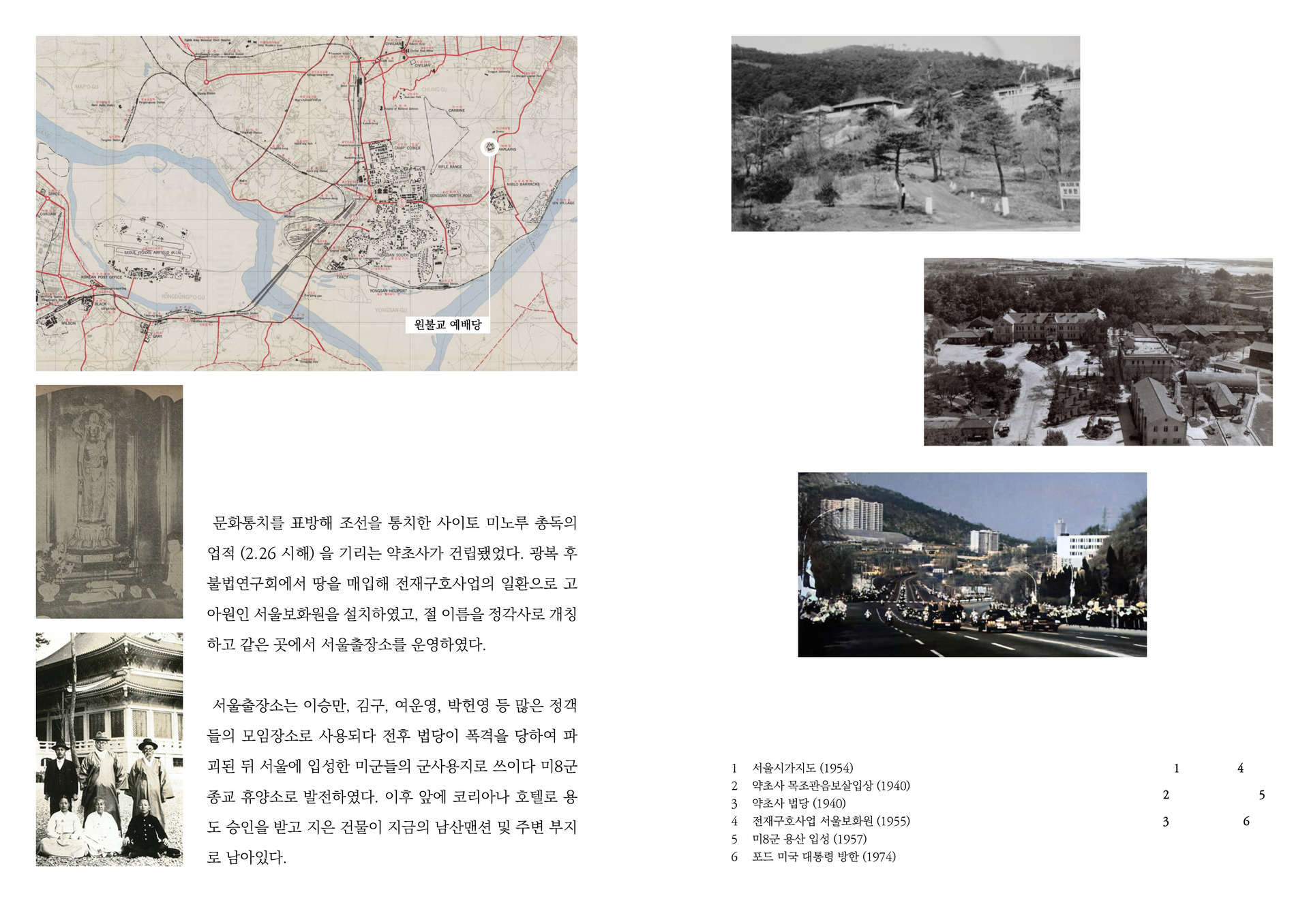

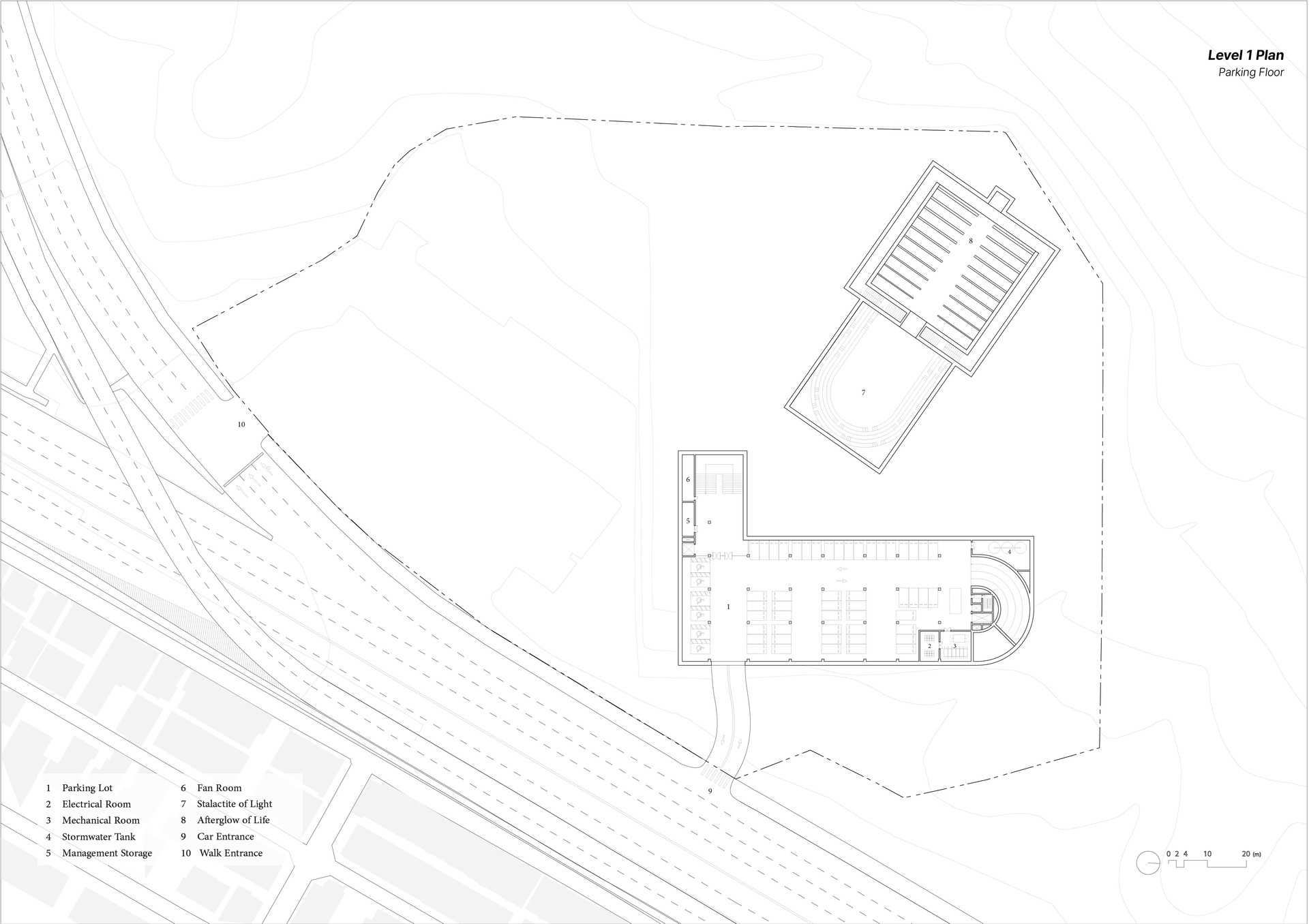

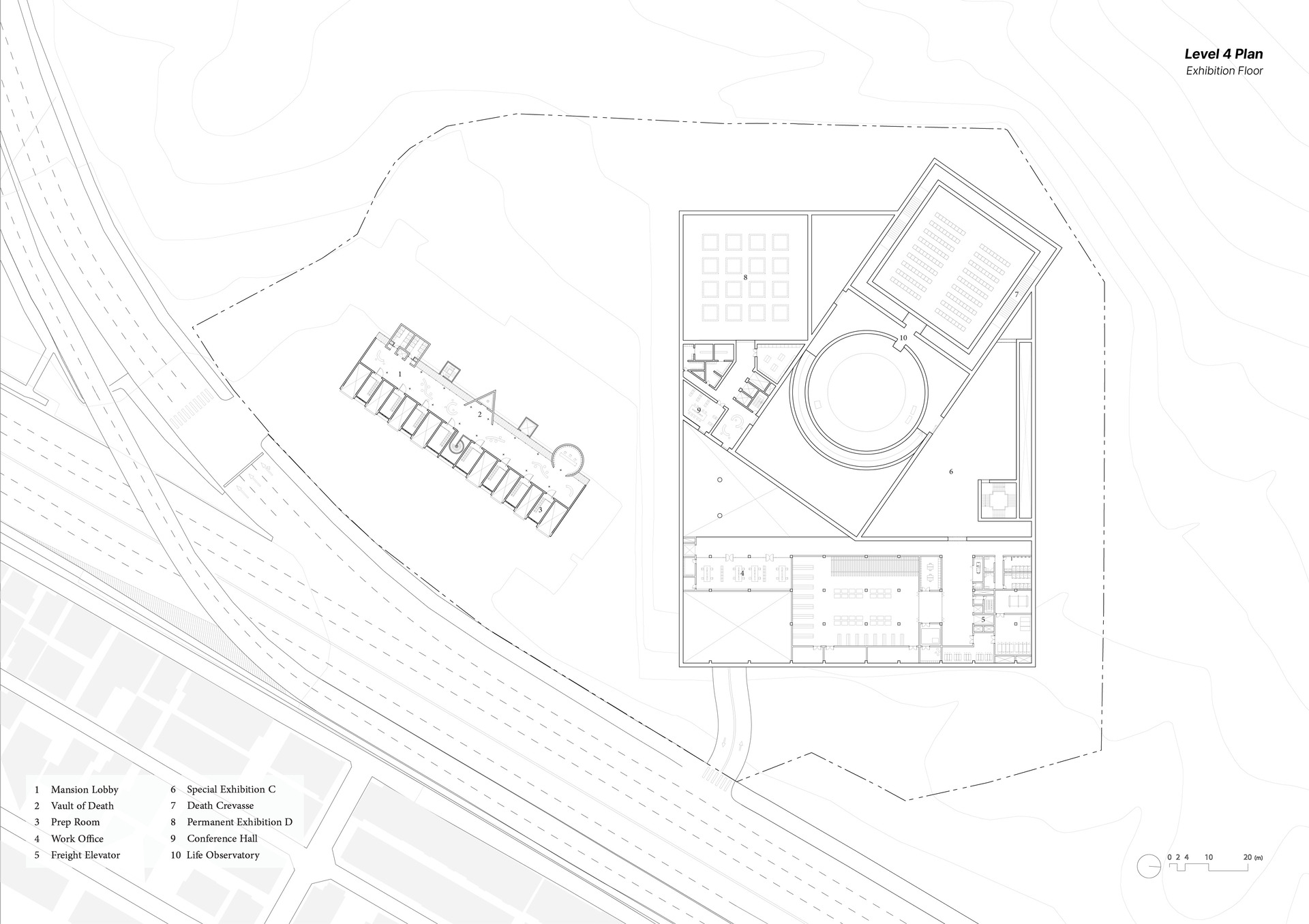

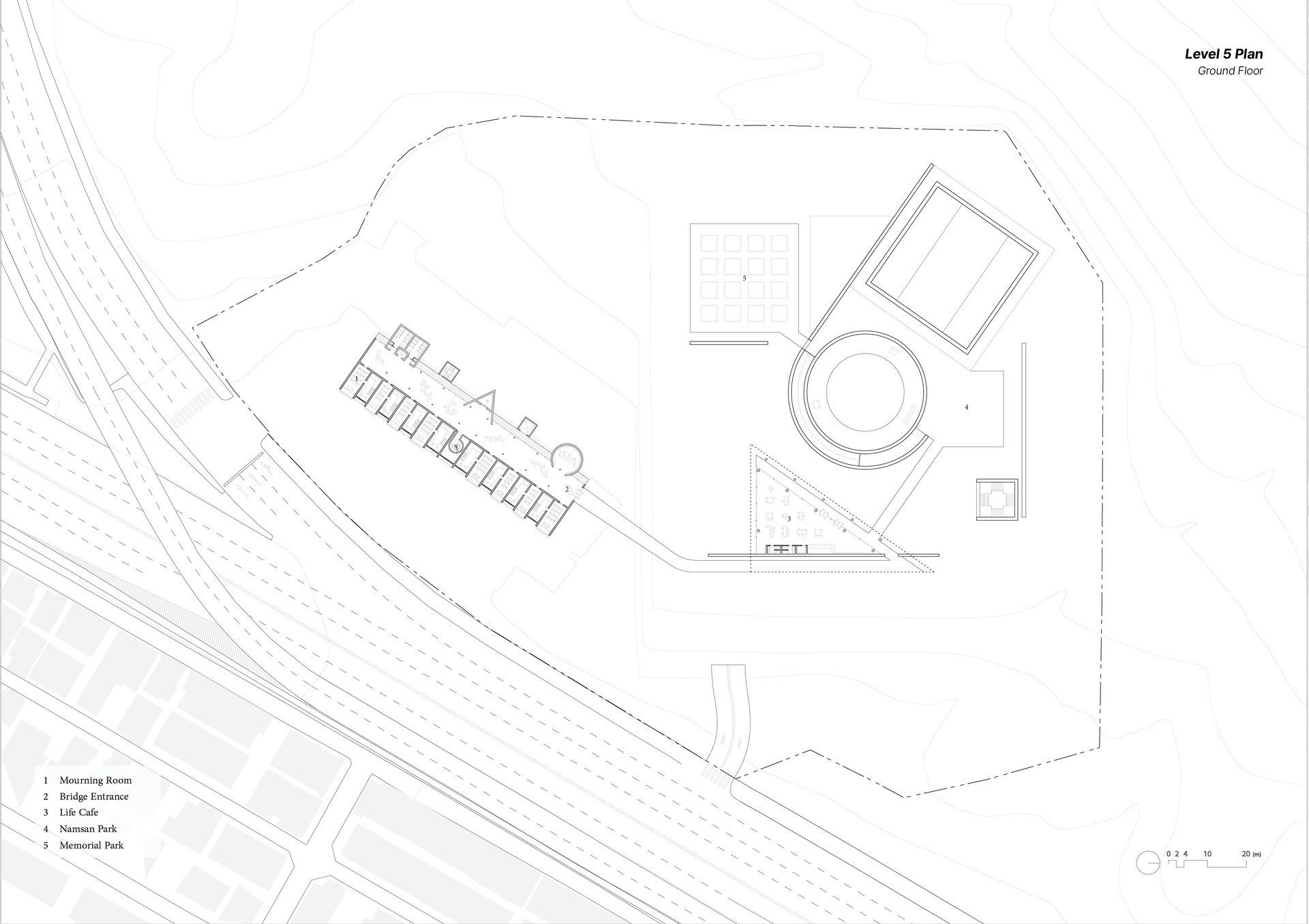

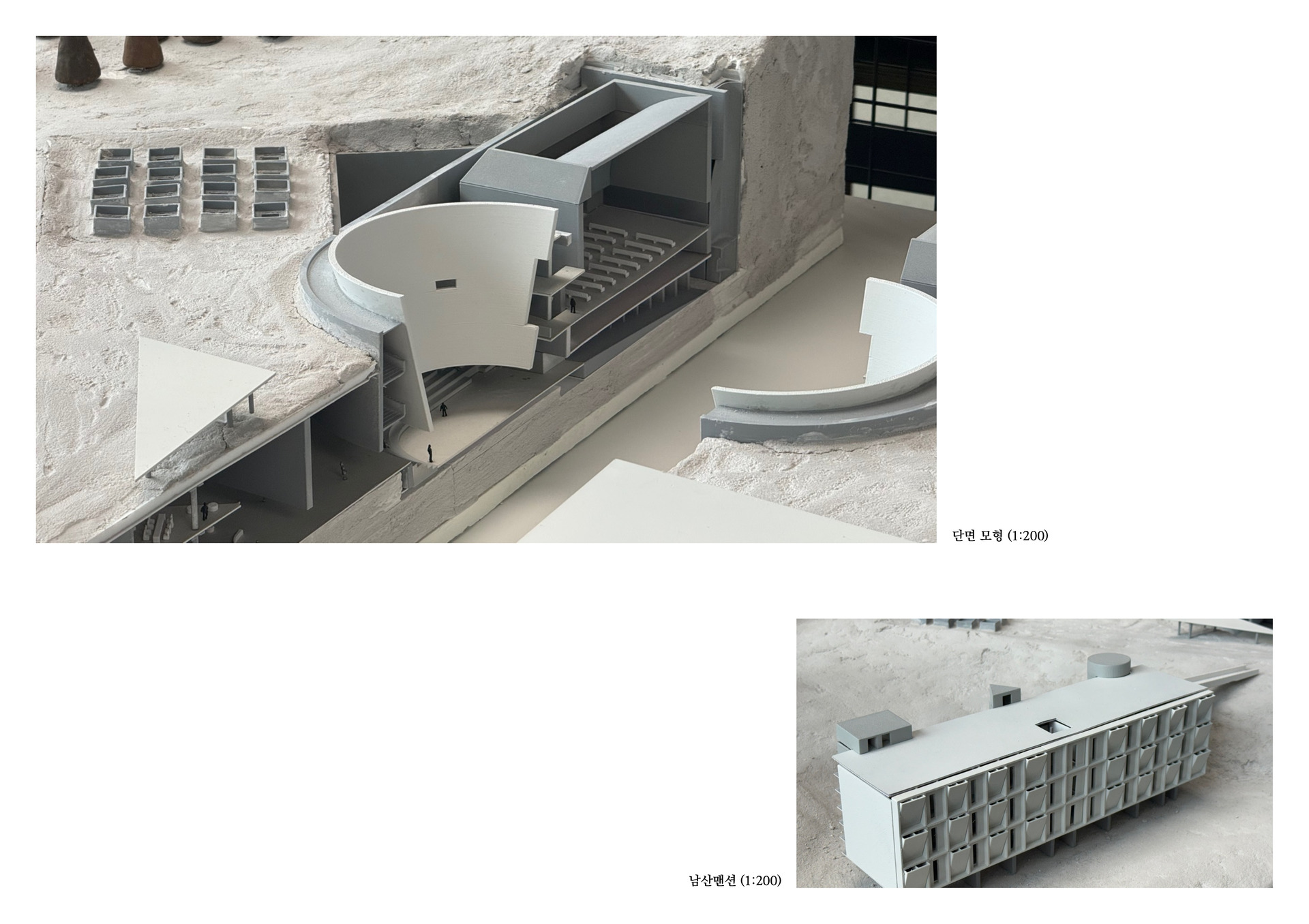

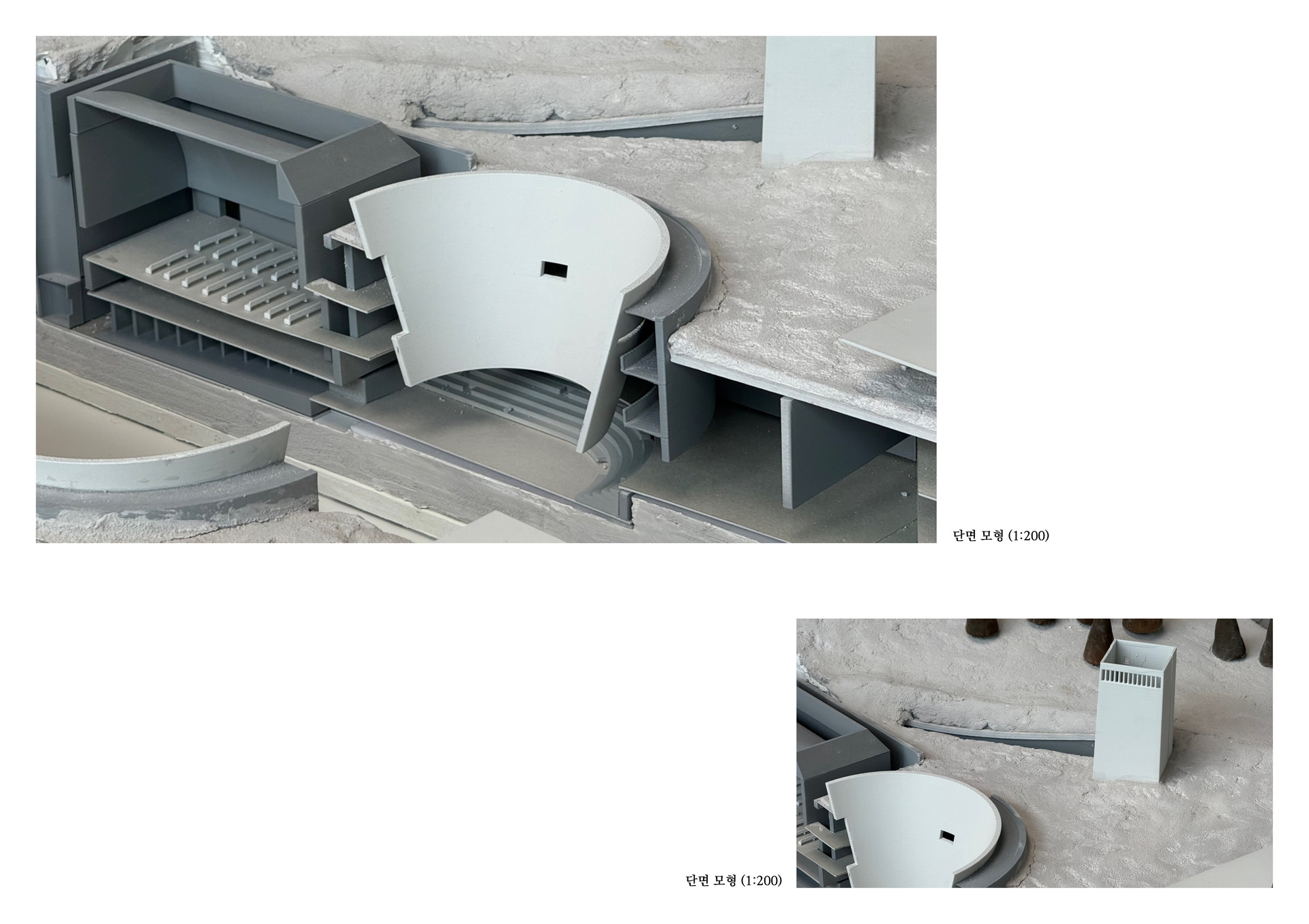

삶의 공간인 서울 한가운데의 남산에서 사용자 주위의 죽음을 마주, 애도하며 자신의 삶에 대해 사색하고 향유하는 미술관이자, 추모관을 제안한다.