김예진(20)

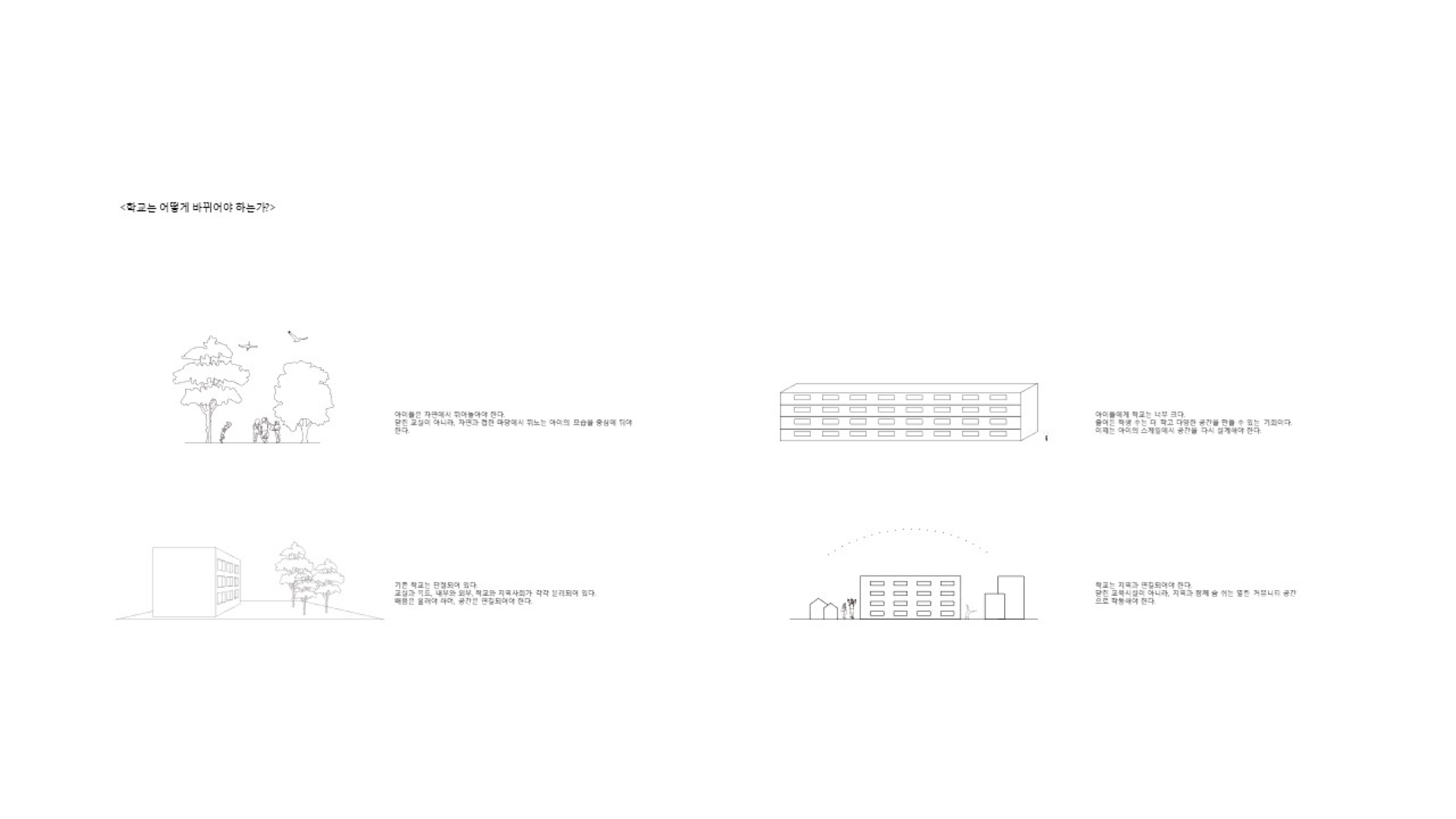

학교는 단순한 교육시설이 아니다.

아이들의 하루 대부분을 보내는 삶의 공간이며, 본래 지역 커뮤니티의 중심으로 계획되던 공간이다.

한국의 학교는 오랜 시간 동안 급변해왔다.

1960~70년대에는 학생 수 증가에 대응하기 위해 ‘학교 표준설계도’에 따라 빠르고 값싸게 지어진 학교들이 도시 전역에 퍼졌고, 그 결과 물리적 규모의 팽창이 우선되었다.

하지만 지금은 저출산과 인구 감소로 인해 학교 수가 줄고, 학교 자체가 사라지고 있는 상황이다.

학교의 소멸은 단순한 공간 하나의 부재가 아니라, 지역 공동체 붕괴와 직결된다.

이런 위기의 시대, 오히려 학교 공간의 질적 전환이 필요하다.

소규모 학교는 ‘작아서 문제’가 아니라, 작기 때문에 더 섬세하고 유기적인 공간으로 거듭날 기회를 가진 것으로 해석되어야 한다.

그동안 소규모 학교에 대해 언급될 때는 흔히 폐교 활용이나 유휴 공간의 외부 개방이 주로 다뤄져왔다.

하지만 학교는 본질적으로 아이들의 공간이다.

‘남은 공간을 어떻게 활용할지’보다, ‘남은 아이들이 어떻게 더 나은 환경에서 자랄 수 있을지’에 대한 고민이 먼저여야 한다.